健康診断やドックでビリルビンが高い。

健康診断や日常の血液検査でビリルビンが高いと指摘されることがあります。

ビリルビンは健診で必ず検査する項目ですが、あまりどのような数値かわからない方も多いのではないでしょうか?

今回はそんなビリルビンについて解説していきます。

ビリルビンとは?

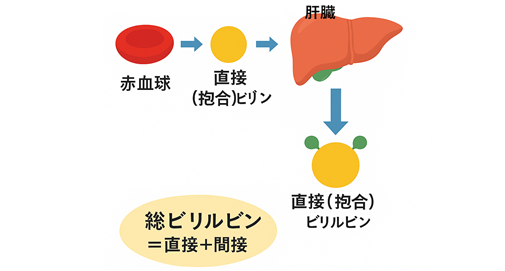

ビリルビンは赤血球中のヘモグロビンが分解されてできる黄褐色の代謝産物で、肝臓で処理(抱合)され胆汁として排泄されます。

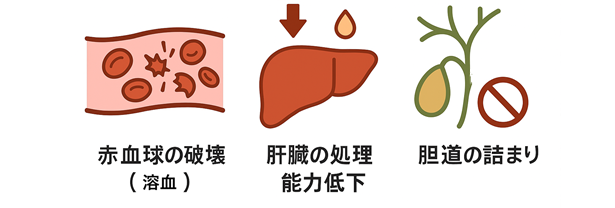

数値が高いときは、赤血球の破壊(溶血)・肝臓の処理能力低下・胆道の詰まりなどが考えられます

ビリルビンの基本と特徴

ビリルビンは総ビリルビン、直接ビリルビン、間接ビリルビンがあります。

血中の直接ビリルビンが肝臓で代謝され、間接ビリルビンとなり胆汁の一部となり、胆管から腸に排出されます。

- 総ビリルビン(T-Bil):血中のビリルビン全体(直接ビリルビン+間接ビリルビン)。

- 直接(抱合)ビリルビン(D-Bil):肝で水溶化され、尿や胆汁に出やすい型。

- 間接(非抱合)ビリルビン(I-Bil):水に溶けにくく、主に溶血やGilbert症候群で上がります。

ビリルビンが高いということは何を示す?

- 直接ビリルビンの優位の上昇:胆道うっ滞(胆石・胆管炎・腫瘍)や肝細胞障害(肝炎)を示唆します。尿にビリルビンが出やすく濃い尿になります。

- 間接ビリルビンの優位の上昇:溶血やGilbert症候群などでみられ、空腹・脱水・発熱・運動後で上がることがあります(尿は通常黄色〜淡色でビリルビンは出ません)。

ビリルビンの見方のコツ

下記の他の肝臓検査値と合わせて、どのような病気が隠れているかを推察します。

- AST/ALT:肝細胞障害の有無を評価します。

- ALP・γ-GTP:胆道うっ滞で上がりやすいです(ALP/γ-GTP↑+直接型↑は胆道系の病気を強く示唆します)。

- CBC(Hb・網赤血球)/LDH/ハプトグロビン:溶血の評価に有用です。

- 尿検査:尿ビリルビン陽性=直接型↑の目安、尿ウロビリノーゲン↑は溶血や肝障害でみられます。

- ビリルビンの比率(直接:間接)と症状(黄疸・掻痒・尿色)を必ず重ねて判断します。

ビリルビンが高いときに考える主な疾患

ビリルビンが高いときは大きく分けて胆道系疾患、肝臓疾患、溶血(赤血球の破壊)、体質性黄疸に分けられます。

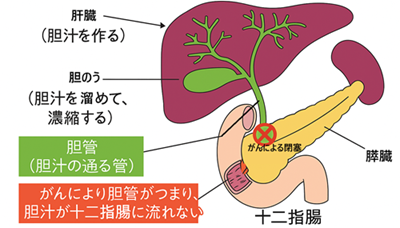

胆道系疾患

主に胆汁の流れを邪魔する病気ができることで、ビリルビンが上昇します。

胆石・総胆管結石・胆管炎・膵頭部腫瘍・胆道狭窄 など

肝臓の病気

肝臓の働きの悪化により胆汁の代謝、排出ができなくなり、ビリルビンが上昇します。

ウイルス性肝炎(B・C、急性A/E)、薬剤性肝障害、アルコール性肝障害、自己免疫性肝炎(AIH)、原発性胆汁性胆管炎(PBC) など

溶血性疾患

赤血球が壊れることで、赤血球内のビリルビンが血管内に放出されることで間接ビリルビンが上昇します。

溶血性貧血、自己免疫性溶血、G6PD欠損など

体質性黄疸

Gilbert症候群(間接型優位、軽度上昇・変動)。まれにCrigler–Najjar、Dubin–Johnson、Rotor症候群 など

体質性黄疸とは

体質性黄疸とは、生まれつきの体質が原因でビリルビン値が少し高くなり、黄疸が出やすい状態のことを指します。肝炎などの病気ではなく、多くは安全に経過観察できる良性の体質です。

日本では体質性黄疸のほとんどはギルバート症候群(Gilbert)という病気です。

ギルバート症候群(Gilbert)は日本人では体質性黄疸の中で最も一般的で、成人のおよそ数%(目安2〜5%前後)にみられます。間接(非抱合)ビリルビンが軽く高くなり、空腹・疲労・発熱・ストレスで一時的に上がることがありますが、治療は不要で経過観察が基本です。

日常のコツ

- こまめに水分をとり、空腹・断食を避ける

- 寝不足・過度な運動・ストレス・飲酒を控える

- 体調不良時(発熱・脱水)は無理をしない

受診の目安

- 尿が濃い/便が白い、強いだるさ、発熱、腹痛、かゆみが出た

- 黄疸が急に強くなった/長く続く

- 新しい薬・サプリを始めてから悪化した

※ まれにCrigler–Najjarなどでは専門的治療が必要です。

ビリルビンが高値のときに必要な検査

血液検査

血液検査では一般的な肝機能検査の項目に加えて、直接・間接ビリルビンの検査、HBs抗原、HCV抗体(必要に応じHBV-DNA/HCV-RNA)、自己抗体(ANA、ASMA、AMA)、IgG/IgMなどの検査を行います。

溶血性貧血が疑われる場合は末梢血塗抹、直接クームス試験などを行います。

画像検査

画像検査では直接ビリルビンの上昇があった場合に、胆汁の流れを邪魔する病変がないか等を評価する目的で行います。

- 腹部超音波(第一選択):胆石、胆管拡張、肝腫瘤、胆嚢炎所見の確認を行います。

- MRCP/造影CT:総胆管結石・胆道狭窄・腫瘍の精査に有用です。

- エラストグラフィ:肝線維化(硬さ)の評価に用います。

侵襲的検査

上記の検査を行ったあと必要な場合や診断がつかない場合に侵襲的な検査を行います。

- ERCP:結石・狭窄の診断と治療(減圧・摘出)を兼ねます。

- 肝生検:AIH/NASHなど、原因確定や重症度判断に必要な場合があります。

再検査の前に注意すること

ビリルビンの数値は下記のことで一時的に上昇することがあります。検査直前1〜3日の生活を振り返ってみましょう。

- 脱水/強い空腹:間接型が上がりやすく、Gilbert症候群では顕著です。

- 飲酒:直接型・肝胆道系の値が悪化しやすいです。

- 発熱・胃腸炎:一過性の上昇が出ることがあります。

- 新規の薬・サプリ・漢方:薬剤性(胆汁うっ滞型を含む)を来すことがあります。

- 採血条件:朝・空腹・十分な水分で、採血時は過度な握り込みを避け溶血を防ぐと検査精度が上がります。

再検査までに整えること

「本来のビリルビン値」を測るために、外的要因(酒・運動・断食・脱水・睡眠不足・急性疾患・溶血)をできるだけ取り除きましょう。アルコールや激しい運動は一時的にAST/ALTやビリルビンを押し上げ、断食や脱水・寝不足は体質性黄疸の数値を過大に見せます。発熱・胃腸炎などの急性疾患や採血時の溶血も、誤った値の要因です。

- 禁酒:少なくとも1週間は控えます。

- 水分:適切に補給します(脱水回避)。

- 薬・サプリ:自己判断での中止を避け、主治医と相談のうえ見直します。

- 運動:激しい運動は控え、体調を整えます。

ただちに受診(救急含む)が望ましい方

以下のいずれかに当てはまる場合、当日〜数日以内に受診してください。

- はっきりした黄疸(皮膚や眼瞼結膜が明らかに黄色い)

- 濃い茶色の尿

- 灰白色の便が出ている方

- 強い倦怠感・食欲低下・発熱・意識のもうろう・出血しやすいなどの症状がある方

- 右上腹部の強い痛み+発熱+黄疸(胆管炎を疑います)

- ビリルビンが急上昇、またはPT/INR延長(凝固異常)を伴う方

- アセトアミノフェン過量・毒物曝露が疑われる方

- 妊娠中でビリルビン上昇や掻痒がある方(妊娠性肝内胆汁うっ滞などの鑑別が必要です)

まとめ

ビリルビン高値は黄疸のサインで、直接型優位は胆道うっ滞・肝細胞障害、間接型優位は溶血・体質(Gilbert)などを示唆します。

血液検査では分画(直接/間接)+ALP/γ-GTP+AST/ALT+溶血指標を組み合わせ、画像検査では腹部エコーを基本として、必要な場合にMRCP/CTで構造的異常を確認します。

濃い尿・灰白色便・発熱・右上腹部痛は早期受診のサインです。

当院では、分画・肝胆道系採血・溶血評価・自己免疫/ウイルス検査・腹部エコーを初回セットで実施し、必要に応じて腹部単純CT検査まで行います。内服・サプリのリストをご持参いただけると診断がスムーズです。

下記もご参照ください。

この記事を書いた人

神谷 友康

「医は仁術」

消化器系を中心に内科領域全般を診療しています。

医学をみなさんの日常生活でお役に立てる内容で発信したいと思っています。

資格

日本内科学会総合内科専門医、消化器内視鏡専門医、消化器病専門医など

経歴

愛知医科大学医学部医学科卒業

名古屋セントラル病院消化器内科レジデント

東海学院大学食健康学福祉部講師

名古屋セントラル病院消化器内科医長

愛知県がんセンター病院内視鏡部医長

東海内科・内視鏡クリニック 岐阜各務原院院長

参考文献