目次

下痢とは

下痢は便の中の水分量が増えている状態であり、様々な原因で起こります。

下痢は便の中の水分量が増えている状態であり、様々な原因で起こります。

下痢は2~3日で治るものや数週間以上続く慢性的な下痢などがあり、原因によって様々です。

数日で治まる下痢はウイルスや細菌などによる感染症が多く、数週間以上つづく下痢は炎症性腸疾患や過敏性腸症候群などの慢性的な病気を考える必要があります。

下痢の原因

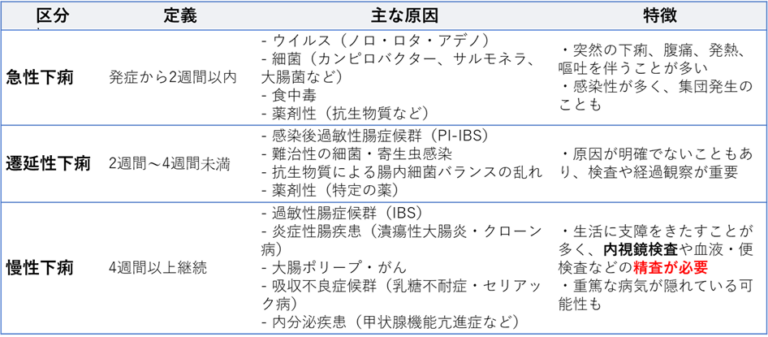

下痢の原因は、「どのくらいの期間症状が続いているか」によって大きく分類できます。これは診察や検査を進めるうえでも非常に重要な観点です。以下に、下痢を「急性」「遷延性」「慢性」の3つの期間別に分けて、代表的な原因を整理します。

いつもの症状と違ったり、違和感を感じたり、下痢がなかなか改善しない際にはすぐに医療機関を受診しましょう。

すぐに医療機関にかかる必要のある下痢

下記のような下痢はすぐに医療機関を受診して専門医の診察を受けましょう。

- これまでに経験のない激しい下痢

- 下痢に多量の血が混ざっている

- 排便しても腹痛がおさまらない

- 水分摂取がまったくできない。飲んでも吐いてしまう。

- 同じものを食べて同時に下痢が発症した人が何人かいる

- 時間の経過とともに下痢の症状が悪くなる

- 脱水症状が起きている(尿が少ない・濃い・出ない、口が異常に渇く

- 2週間以上下痢が続いている。

下痢・嘔吐で水も飲めない方へ

下痢で一番重症になる可能性がある事象は脱水症です。水分摂取ができない状態が続くと脱水症状を起こす危険性が高まります。

特に嘔吐が伴うなど十分な水分補給ができないと脱水が急速に進む可能性が高くなります。特に子どもや高齢者は脱水しやすいので特に注意が必要です。経口摂取が困難な場合は点滴を行い、脱水症の治療を行います。

下痢を起こす主な疾患

- ウイルス・細菌が原因の感染性腸炎

腸炎ビブリオ・病原性大腸菌・サルモネラ・カンピロバクター、ノロウイルス・ロタウイルス、赤痢アメーバ症など、下痢を起こす病原体は数多くあります。嘔吐や発熱などを伴うこともあります。

細菌性腸炎とウイルス性腸炎では治療に違いがあります。

細菌性腸炎の治療

細菌性腸炎には抗生剤投与が効果的です。感染性腸炎の原因菌を特定するために採便を行い、培養検査で原因菌がはっきりすることがあります。

POINT長期の抗生剤投与は避けましょう。

長期に抗生剤を投与すると下痢を起こしている原因菌が減りますが、腸内の善玉菌も減少してしまい、かわりに抗生剤の効きにくい菌が増殖することで下痢を引き起こすことがあります。耐性菌を生み出してしまう原因になりますので、長期の服用はやめましょう。

ウイルス性腸炎の治療方針

原因となっているノロウイルスやロタウイルスを直接治療できる薬はありません。脱水などの症状に気を付けながら対症療法をおこなっていきます。

- 長期間にわたって下痢を起こす病原体。

赤痢アメーバ症

赤痢アメーバという寄生虫が腸管内に感染することで発症します。

感染源

汚染された水や飲食物、また、同性間・異性間性的接触(口腔・肛門性交)でも感染がみられることがあります。日本国内での感染例はほとんどが性的接触です。海外での感染は、汚染された水や飲食物などが原因となります。衛生環境の整っていない発展途上国では、生水、生肉、生野菜からの感染に注意し、経口感染を防ぐために手指衛生を行いましょう。

治療

抗生物質を投与することで治療ができます。メトロニダゾールを投与します。

腸管スピロヘータ症

グラム陰性桿菌 Brachyspira属という細菌が原因で起こる感染症です。人畜共通感染症といい、人と動物共に感染を起こす可能性がある細菌です。感染経路は主に糞便を介しての経口感染と考えられています。

原因不明の下痢と診断されたら

腸管スピロヘータ症は無症状の方もみえますが、慢性的な下痢を起こすことがあります。この病気は、はっきりとした炎症所見などが無いことも珍しくありません。そのため、慢性的な下痢の精密検査として大腸カメラ検査を行っても異常なしと診断されることが多く、原因不明の下痢としてこの病気が見過ごされることがあります。便の培養検査でも見つからないことがあり、病理組織検査をして初めて診断されるということも珍しくありません。

治療は、メトロニダゾールなどの抗生物質を投与し治療を行います。

- 過敏性腸症候群

腹痛を伴う下痢や便秘、膨満感などを慢性的に起こす疾患です。ストレスや食生活、腸の機能不全、知覚過敏などが関与して発症すると考えられています。

主な症状によっていくつかのタイプに分けられ、下痢型では突然強い腹痛を起こしてトイレに駆け込むと激しい下痢になるというのが典型的な症状です。他に、下痢と便秘を繰り返すタイプもあります。炎症など目に見えるような所見がなく、ストレスをきっかけに症状を起こすことが多く、睡眠中は症状を起こさないことから気持ちの問題と誤解されることもありますが、腸管運動機能の異常を適切な治療で解消し、生活習慣を見直すことで改善が望める疾患です。

詳しくはこちらのページも参照してください。

- 炎症性腸疾患

潰瘍性大腸炎やクローン病は炎症性腸疾患とよばれ、長期にわたる下痢の原因となることがよくあります。

潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜に慢性的な炎症を起こす疾患で、慢性的に下痢や血便、腹痛などの症状が続きます。症状のある活動期と寛解期を繰り返します。

クローン病は小腸や大腸だけでなく、口から肛門まで消化管全体に原因不明の炎症や潰瘍ができる病気で、特に小腸の一番末端に好発します。症状のある活動期・再燃期と症状のない寛解期を繰り返します。

いずれの病気も慢性的な下痢を起こすことが多く、慢性的な下痢の症状がある方は大腸カメラ検査をうけることをお勧めします。

- グルテン過敏症(セリアック病)

グルテン過敏症(セリアック病)は小麦などに含まれるグルテンが原因でおこる腸の炎症で、十二指腸や空腸を中心とした慢性炎症により、腹痛、下痢といった症状が出現します。下痢だけではなく、抑うつなどの症状が出る場合もあります。

欧米では約1%程度と多く、日本人には少ない病気です。日本の患者数は、だいたい0.05%ほどといわれています。

- 大腸ポリープ

大腸ポリープが大きくなって便通を阻害すると、下痢や便秘などの症状を起こすことがあります。下痢以外には、血便などを生じることもあります。大腸ポリープは腸の内側に膨みのある病変全般を意味し、多くが良性疾患ですが、放置して大きくなった場合、大腸癌に進行する可能性があります。その場合多くが無症状で、残念ながら治療が遅れて末期がんへと進行してしまうこともあります。前癌病変のポリープを切除することで将来の大腸がん予防につながります。

詳しくはこちらのページも参照してください。

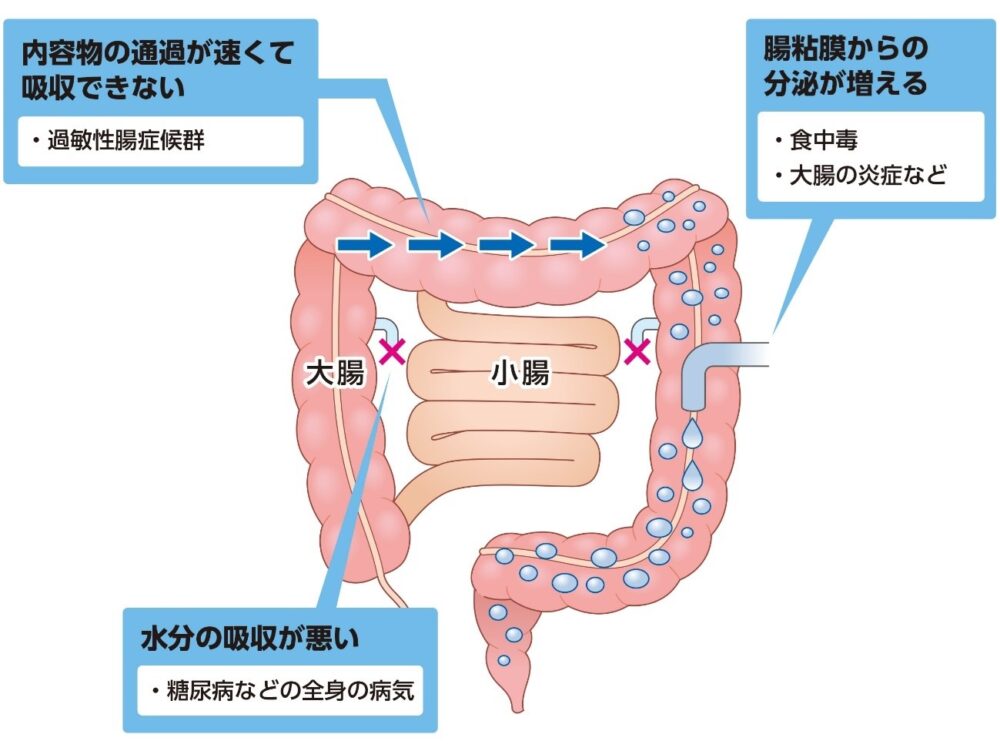

下痢を起こす機序

下痢は急性の浸透圧性下痢・分泌性下痢、慢性の蠕動運動性下痢・滲出性下痢の4タイプに分けられます。

- 浸透圧性下痢

アルコールや脂質の過剰摂取、食べ過ぎなどによって腸の吸収機能が低下し発症する下痢です。吸収機能が低下することで便に含まれる水分が多くなり、急性の下痢を生じます。日常からアルコールを多飲する方や、脂っこいものをよく食べる方は浸透圧性下痢の可能性があります。

- 分泌性下痢

腸粘膜に感染による障害が起こり、腸管内の水分分泌が過剰になって発症する下痢です。主に急性胃腸炎や食あたりなどが原因で下痢が起こる場合は分泌性下痢に該当します。細菌やウイルス感染以外にも、食物アレルギーや薬の副作用などで生じるケースもあります。

- 蠕動運動性下痢

消化管の内容物を先に送る蠕動運動が過剰に働いて生じる下痢です。蠕動運動が亢進すると水分を十分に吸収できず下痢になります。過敏性腸症候群や甲状腺機能亢進症、刺激性下剤(センナやダイオウ、アロエなど)を飲んだ場合にはこのタイプの下痢を生じます。

- 滲出性下痢

腸に慢性的な炎症を起こす潰瘍性大腸炎やクローン病などの症状として生じる下痢です。腸の粘膜から血液成分や細胞内の液体が流れてしまう、または炎症により水分吸収能力が低下し、下痢になります。潰瘍性大腸炎やクローン病での下痢の場合は2週間以上下痢が続く場合や、血便などの症状を伴っている場合が考えられます。

下痢の検査

問診や診察からわかること

問診や診察からわかること

下痢の便の状態を具体的にお伝えいただくことで、必要な検査を絞り、正確な診断を速やかに得られます。便の色、状態、匂い、頻度などをできるだけくわしく医師にお伝えください。

問診では、2日以内の食事内容や周囲に感染の方がいないかなど、下痢を起こす原因の心当たりや下痢以外の症状などについてもしっかり確かめます。

便培養検査

細菌性の感染性腸炎が疑われる場合には、感染している菌がいないか菌の培養検査を行うことがあります。

慢性的な下痢が続いている方へ

慢性的な下痢が続いている場合には、大腸カメラ検査を推奨いたします。慢性的な下痢は過敏性腸症候群などの疾患や、潰瘍性大腸炎やクローン病、大腸がんなどの可能性がありますので、細菌培養検査をおこなったり、大腸カメラで大腸粘膜の状態を確かめ、組織を採取し、病理検査を行って確定診断につなげます。当院では患者さんの心身への負担を最小限に抑えた大腸カメラを提供していますので、安心してご相談ください。

下痢の治療

下痢の原因疾患に合わせた治療を行います。

- 脱水に注意

治療ではまず急性の下痢で、経口摂取も少ない場合は脱水の危険性があるため、点滴などで水分を補給が必要か判断します。

- 感染症

原因疾患が感染の場合は、さらに病気にあった治療薬を投与します。ウイルス性の下痢症が考えられる場合は抗生剤など効果がないため不要です。

- 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)

潰瘍性大腸炎やクローン病が原因と考えられる場合は抗生剤が無効であり、炎症を抑えるために、5-ASA製剤や免疫調整剤、抗TNFα抗体製剤などを使用します。潰瘍性大腸炎やクローン病は根本的な治癒が難しいため、炎症を抑えるための継続的な治療を行っていきます。

- 過敏性腸症候群

過過敏性腸症候群(Irritable Bowel Syndrome, IBS)は、腹痛や腹部の不快感を伴う慢性的な消化器系の疾患です。便秘型、下痢型、混合型など症状によって分けられます。下痢型過敏性腸症候群の治療には下記のような治療を行います。

-

- 食事療法とライフスタイルの調整

-

- : 不溶性繊維の摂取を減らし、FODMAPの低い食品への切り替えが有効な場合があります。

カフェインやアルコールの制限

-

- : これらは腸を刺激し、下痢を引き起こす可能性があります。

水分摂取

-

- : 十分な水分を取り、特に脱水を避けることが重要です。

-

- 薬物療法

-

- : セロトニン5-HT3受容体拮抗薬で、腸内のセロトニン活動を抑制し、下痢を抑える効果があります。

ロペラミド

-

- : 下痢をコントロールするために使用されることがありますが、使用は慎重に行われるべきです。

抗うつ薬

-

- : 特に症状がストレスに関連している場合、低用量の抗うつ薬が症状の管理に役立つことがあります。

-

- 心理療法

-

- : ストレスや不安が症状を悪化させることがあるため、これを管理する方法を学びます。

リラクゼーション療法

-

- : ストレスの軽減を目的としたマインドフルネスや瞑想などが役立ちます。

-

- 運動

定期的な運動は、ストレスを軽減し、腸の動きを促進することで、IBS-Dの症状の管理に有効です。

過敏性腸症候群について詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

下痢といっても様々な原因があり、治療を決めるためにはしっかりとした検査が必要です。原因にあった治療をおこなうためにもしっかりと医療機関を受診しましょう。

よくある質問

急性の下痢を早く治すには?

ウイルス性や食あたりなど、一時的な原因で起こる下痢の場合

- 水分と電解質の補給

最も重要です。下痢では水分だけでなくナトリウム・カリウムも失われます。 経口補水液(OS-1など)がおすすめです - 無理に止めないことも大切

ウイルス性や細菌性の下痢の場合、体が異物を排出しようとして下痢になります。 ただし、頻回の排便で日常生活に支障がある場合は整腸剤や下痢止めを使用します(医師に相談を)。 - 刺激の強い食事を控える

脂っこいもの、冷たい飲料、アルコール、カフェイン、乳製品は避けて、消化の良い食事を(おかゆ・うどん・バナナなど)。 - 整腸剤・乳酸菌の使用

ビオフェルミンなどの整腸剤やヨーグルトで腸内環境を整えると回復が早まります。

下痢は出し切った方がいい?

下痢の原因によります。「ケースバイケース」です。下痢の原因や体の状態によって対応が異なりますので、以下で詳しくご説明します。

- ウイルス性・細菌性の急性下痢(例:ノロウイルス、食中毒)

基本的には止痢剤などで止めずに出した方がよいとされています。下痢や嘔吐は、体内のウイルスや毒素を排出しようとする「防御反応」です。 無理に下痢止めを使ってしまうと、ウイルスが腸に長くとどまり、かえって治りが遅くなることがあります。 ただし頻回で脱水や体力低下を招く場合は、医師の判断で整腸剤や下痢止めを使用することもあります。

- 過敏性腸症候群(IBS・慢性下痢

出し切ることが目的ではありません。腸の機能を正常化することが大切です。IBSでは腸が過敏に動きすぎて下痢が起きている状態です。 出し切ってもまたすぐに下痢になる「機能性の問題」なので、整腸剤・IBS治療薬・食事指導などが治療の中心になります。止痢剤の使用も問題はありません。

- 薬剤性や特定の食品による下痢(例:乳糖不耐症・サプリなど)

原因物質の摂取を中止することが最優先です。 体に合わない薬や食品をとり続けていると、出しても出しても下痢が続きます。一時的に出し切っても根本の原因を取り除かない限り、改善しません。

下痢で精密検査を受けるタイミングは?

- 下痢が2週間以上続く

感染性を超えて、IBSや他の腸疾患の可能性があるため精査を受けることを検討しましょう。

- 1ヶ月以上下痢が慢性的に続く(慢性下痢)

精密検査を受けることを強くお勧めします。炎症性腸疾患や大腸ポリープ・がんなどのリスクが考えられます。

- 血便が出る

ポリープ・がん・潰瘍性大腸炎などの可能性や感染性腸炎でも腸管出血性大腸菌やカンピロバクターによる感染性腸炎の可能性があるため

お問い合わせ

東海内科・内視鏡クリニックでは、地域の皆さまの健康を守るため、内科・消化器内科・婦人科の診療を行っています。 「下痢が続いている」「便潜血を指摘された」「お腹の調子がずっと悪い」このような症状は、感染性の腸炎や過敏性腸症候群(IBS)のほか、大腸ポリープ・大腸がんなどの重篤な病気が隠れている可能性もあります。

当院では、内科・消化器内視鏡専門医が、必要に応じて便検査・血液検査・腹部エコー・大腸カメラなどの精密検査を行い、原因に応じた的確な治療を提供しています。

つらい症状を我慢せず、お気軽に当院までご相談ください。 早期の診断と対応が、症状の改善と健康維持につながります。

文責:東海内科・内視鏡クリニック岐阜各務原院 院長 神谷友康