健診やドックでASTやALTが高い。

健康診断や人間ドック、日常の血液検査でAST、ALTが高値であった。

血液検査で「AST・ALTが高い」と指摘されることがあります。

血液検査で「AST・ALTが高い」と指摘されることがあります。

AST(GOT)とALT(GPT)はアミノ酸代謝に関わる酵素で、主に肝細胞に含まれます。ALTは肝臓に特異性が高く、ASTは肝臓以外に心筋・骨格筋・赤血球などにも存在します。これらの値が高い(基準値を超える)場合、多くは肝臓の炎症や障害が示唆されます。

ASTやALTの働きと特徴

ALT(GPT)とは?

ALT(GPT)は肝臓の細胞内にたくさん存在し、肝細胞が傷つくことや壊死することにより上昇します。

■ALT(GPT)が高いと何を考える?

ALT優位の上昇は、非アルコール性脂肪性肝疾患(MAFLD/NASH)や薬剤性・ウイルス性の肝細胞障害が起きている可能性があります。肝臓そのものの炎症に反応して値が上昇します。

AST(GOT)とは?

ASTは肝臓だけでなく心臓・骨格筋・赤血球にもあります。肝臓だけの指標ではないのが特徴です。

■AST(GOT)が高いと何を考える?

ASTは 肝臓の炎症でも上がりますが、筋肉の炎症・強い運動・ケガ・溶血(採血時に赤血球が壊れること)でも上がることがあります。

ポイント

ALT=肝臓に特異的(肝臓が傷ついたときに上昇)

AST=肝や筋肉、赤血球など広域的(肝臓や筋肉、血液が傷ついたときに上昇)

⇒肝臓だけの指標ではない

ASTやALTの値の見方のコツ

ASTやALTの値は他の検査値とセットで判断します。

γ-GTP、ALP、ビリルビン、CKなどの検査値

γ-GTPも一緒に高い

アルコールや胆道のトラブルで上がりやすい。慢性的なアルコール飲酒や健診前の過度のアルコールなどで値が上昇することもあります。

→ AST/ALT > 2 でかつ γ-GTPが上昇しているの場合はアルコール性をより示唆します。

ALP・ビリルビンも一緒に高い

胆石や胆管の詰まり(胆道系)で上がることがあります。主に胆管の異常で数値が上昇することがあります。

CK(CPK)も一緒に高い

CKは筋肉のトラブルで上がることが多いです。

→ AST高い+CK高いときは筋肉由来を疑う

ASTやALTが高いときに考える主な疾患

脂肪肝(MAFLD/NASH)

【概要・原因】

インスリン抵抗性を背景に肝内脂肪が蓄積し、炎症・線維化が進むとNASHへ移行します。肥満、2型糖尿病、脂質異常、高血圧、睡眠時無呼吸、甲状腺機能低下、ポリシスチック卵巣症候群などが関与します。飲酒はあっても軽度であることが多いです。

【症状・診断】

多くは無症状です。採血ではALT優位上昇になりやすいです。

- 初期評価:AST/ALT、γ-GTP、ALP、ビリルビン、HbA1c、脂質、尿酸、CK(筋由来除外)を確認します。

- 画像:腹部エコーで高エコー肝を評価します。可能ならCAP(脂肪量)とエラストグラフィ(硬さ=線維化)を併用します。

【治療方法】

生活習慣の最適化が基本です。

- 体重減少:7〜10%減量を目標に、0.5〜1.0%/週のペースで安全に落とします。

- 運動:有酸素150〜300分/週+レジスタンス2〜3回/週を推奨します。

- 食事:地中海食パターン、糖質と飽和脂肪の抑制、果糖飲料を避ける、たんぱく質は1.0〜1.2 g/kg/日を目安にします。

- 禁酒:合併因子の除外のためにも禁酒が望ましいです。

- 併存症管理:糖尿病・脂質異常・高血圧がある方はしっかりコントロールします。

アルコール性肝障害

【概要・原因】

長期・多量飲酒によりアルコール性肝炎を起こします。継続して飲酒することで、肝臓の線維化から肝硬変へ進展します。

【症状・診断】

軽症では特に症状がありませんが、肝炎が強くなることで、食欲不振、倦怠感、悪心、黄疸、右上腹部痛がみられます。

診断にはアルコールの摂取量が大事です。血液検査ではASTの上昇が目立ち、かつγ-GTP高値が典型で、MCV上昇(大球性)を伴います。腹部エコー検査で脂肪肝/線維化所見、腹水や脾腫の確認を行います。

【治療方法】

治療の基本は禁酒が重要です。ビタミン欠乏症になっている方も多く、ビタミン補充を行います。肝硬変症になってしまった場合は、肝硬変症の治療に準じて治療を行っていきます。

薬剤性肝障害(DILI)

【概要・原因】

処方薬、漢方、サプリ、健康食品などで起こります。開始・増量から数日〜数週で発症することが多いです。

【症状・診断】

軽症では無症状なことが多いですが、症状が悪化していくことで発疹、発熱、掻痒、黄疸などを引き起こします。診断には詳細な薬歴(市販薬・サプリ含む)と、他原因(ウイルス・自己免疫・胆道閉塞)を除外します。

【治療方法】

疑わしい製剤の中止を行います(自己判断での急断は避け、医師と安全に調整します)。肝胆道系の経過観察を行い、重症例は入院管理します。原因薬物の再内服は原則避けましょう。

胆道系疾患(胆石・総胆管結石・胆管炎など)

【概要・原因】

胆石や狭窄により胆汁流出が障害され、胆汁うっ滞や二次的肝障害をきたします。感染合併で胆管炎になります。

【症状・診断】

胆石症は右上腹部痛が特徴的です。感染を伴う場合は、発熱、黄疸(Charcotの三徴)がおこます。

血液検査ではALP・γ-GTP・ビリルビン優位の上昇が目立ちますが、急性閉塞時はAST/ALTも急上昇します。

腹部エコー、必要に応じMRCP/CTで結石・狭窄・拡張を確認します。

【治療方法】

胆石症は無症状であれば治療の必要はありません。症状があるときや、総胆管に落石した場合は治療が必要です。胆石症の治療の原則は手術となります。ウルソデオキシコール酸などで症状の緩和を試みたり、石の溶解を試みることがあります。

ウイルス性肝炎(B型・C型など)

【概要・原因】

B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスに感染することで起こります。B型・C型は慢性化しやすく、長期に肝炎・線維化を進行させます。A型・E型は急性肝炎として発症することが多いです。

【症状・診断】

初期では症状が起きることはほとんどありません。肝炎の進行により倦怠感、食欲不振、黄疸などの症状が出現します。

ASTやALTが高値であるときに必要な検査

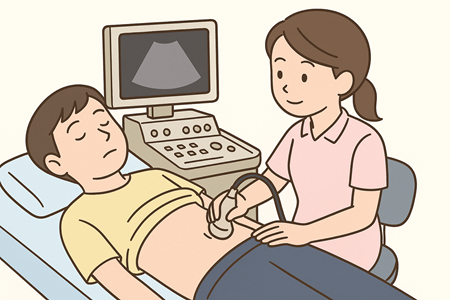

ASTやALTが高値の時はいろいろな病気が考えられますが、最初の検査の基本は血液検査と腹部エコー検査です。

血液検査

- ウイルス性肝炎:HBs抗原、HCV抗体(必要に応じHBV-DNA/HCV-RNA)

- 薬剤性肝障害:内服・サプリ聴取、好酸球、必要に応じ薬剤リンパ球刺激試験(DLST)

- 自己免疫性肝疾患:ANA(抗核抗体), ASMA(抗平滑筋抗体), AMA(抗ミトコンドリア抗体), IgG/IgM

- 鉄過剰:フェリチン, トランスフェリン飽和率(ヘモクロマトーシス鑑別)

- Wilson病(若年・不明熱型):セルロプラスミン、尿中銅

- 甲状腺機能:TSH/FT4(肝酵素軽度上昇の背景に)

画像検査

- 腹部超音波検査(腹部エコー)

脂肪肝、肝腫瘤、胆石・胆泥、胆道拡張、門脈径、脾腫の確認を行います。

脂肪肝、肝腫瘤、胆石・胆泥、胆道拡張、門脈径、脾腫の確認を行います。

- 腹部CT検査

エコーで不十分、腫瘤/胆道狭窄疑い、急性増悪時などにはCTやMRI検査を行います。

肝生検

肝臓からごく小さな組織(約1~2cm、太さ1mm程度)を採取し、顕微鏡で詳しく調べる検査です。

血液検査や画像検査では推定に留まる炎症の強さ(活動度)や線維化(硬さ・進行度)、脂肪の量、胆汁うっ滞、自己免疫の所見、薬剤性・ウイルス性の特徴などを直接確認できます。治療方針の決定や予後の見通しに役立ちます。

AST、ALTの再検査の場合に注意することは?

健診の直近1~3日の生活を振り返ります。

下記の場合は検査で異常値が出る場合があります。

- 飲酒(量・頻度)

- 激しい運動や筋肉痛

- 発熱・胃腸炎、脱水

- 新しく始めた薬・サプリ・漢方(市販薬やプロテイン、ハーブ類も含みます)。

⇒ASTやALTの数値に影響がでそうなことがありましたら医師に伝えましょう。

再検査までに整えること

再検査を受ける際は下記のことに気を付けましょう。

- 禁酒:少なくとも1週間は禁酒します。

- 激しい運動を避けます:再検前48~72時間は全力運動・筋トレを控えます(ASTが筋由来で上がるのを避けるためです)。

- 薬・サプリを見直します:自己判断での中断は危険ですが、主治医に相談のうえ一時中止や代替を検討します。

- 採血条件を整えます:空腹(8時間以上)・朝に採血し、水分は適度にとります。

採血時の溶血を避けるため、強い握り込み運動は控えます。 - 体調管理:十分な睡眠・水分・食事(脂質と果糖の摂りすぎを控えめに)を心がけます。

ただちに受診(救急含む)が望ましい方

以下のいずれかに当てはまる方で、AST・ALTが高いとき早め(できれば当日〜数日以内)に受診してください。

- 黄疸(白目や皮膚が黄色い)、尿が濃い/便が灰白色になった方

- 強い倦怠感・食欲低下・発熱・意識のもうろう、出血しやすいなどの症状がある方

- 右上腹部の強い痛み+発熱+黄疸(胆管炎を疑います)

- AST/ALTが基準上限の10倍前後以上に急上昇している方

- ビリルビン上昇やPT/INR延長(凝固異常)がある方

- アセトアミノフェンの過量内服やキノコ・工業薬品などの毒物曝露が疑われる方

- CK(CPK)が著明高値、褐色尿や腎機能悪化を伴う方(横紋筋融解症を疑います)

まとめ

数値の上昇=細胞が傷んでいるサインです。ALTは肝臓、ASTは肝臓+筋肉でも上がります。

よくある原因は脂肪肝・お酒・薬・胆道の詰まり・ウイルス肝炎・筋ダメージの6本柱です。

今すぐ受診サイン

黄疸・濃い尿・灰白色便・発熱+右上腹部痛・強いだるさが出たら急ぎ受診です。 数値が急上昇(上限の10倍前後)/ビリルビン↑/PT-INR延長/CK著明↑も要注意です。

まずやること

血液検査の再検(空腹・禁酒・激運動なし・溶血なし)で本当の値を確認します。薬・サプリ・飲酒・運動歴をメモすると診断が早く進みます。 検査の基本セット 採血(AST/ALT、γ-GTP、ALP、ビリルビン、CKなど)+腹部エコー。HBV/HCV、自己抗体(AIH/PBC)などを行います。

下記もご参照ください。

この記事を書いた人

神谷 友康

「医は仁術」

消化器系を中心に内科領域全般を診療しています。

医学をみなさんの日常生活でお役に立てる内容で発信したいと思っています。

資格

日本内科学会総合内科専門医、消化器内視鏡専門医、消化器病専門医など

経歴

愛知医科大学医学部医学科卒業

名古屋セントラル病院消化器内科レジデント

東海学院大学食健康学福祉部講師

名古屋セントラル病院消化器内科医長

愛知県がんセンター病院内視鏡部医長

東海内科・内視鏡クリニック 岐阜各務原院院長

参考文献